|

三岔河的今与昔 李政安 扶余市主城区三岔河是始建于清朝光绪年间的百年老镇,是一座因铁路而兴的集镇。其实,这个集镇历史悠久,早在清朝道光初年(1825-1827),满清朝廷实施伯都讷屯田时,在兹字九号荒的东侧,发现一座历史遗存的古城址,吉林将军府下令,这方荒地不编入号荒,称为石头城子。官府在这里立集市、盖庙宇,石头城子是周围十里八乡的村民,赶集上店的集市、庙会和农副产品集散地。1970年,在石头城子出土一枚印文为“利涉县印”的铜印,经专家鉴定此城为金代利涉县旧址。到了光绪二十二年(1896),沙俄修筑通往海参崴的铁路,从俄国的赤塔经中国满洲里入境,拟在嫩江与松花江汇流的伯都讷城附近,建一座枢纽站——三岔河站。向东通向海参崴,向南通向大连湾。实际勘测时发现,伯都讷地处多条江河的交汇处,这儿河汊密布,大片沼泽,修铁路需要建多座江桥,路基要抛投大量的毛石垫底,工程量大,耗资多、工期长,不宜建枢纽站。铁路工程局决定枢纽站东移,最后确定在松花江南岸的秦家岗,即今哈尔滨南岗。满洲里--哈尔滨--绥芬河--海参崴为干线,称北部线。哈尔滨-陶赉召-宽城子-沈阳-大连为支线,称南部线。哈尔滨至陶赉召间的铁路于1901建成并试运营,在今扶余市境内设三岔河等五座车站。石头城子附近的车站叫原枢纽站三岔河车站的名,铁路两侧各有2里宽4里长的铁路附属地,用于建城,三岔河开城建埠时间是1897年,她因铁路而生,后来石头城子遭遇水灾,三岔河接承了石头城子农村集镇的作用。留下了“先有石头城子,后有三岔河”的乡间俚语。民国时称为六区,日伪统治时为三岔河街,1946年称第十八区、三岔河区。建国后称三岔河镇,1958年称三岔河人民公社,1964年称三岔河镇。是扶余县的老五镇之一,即扶余镇、三岔河镇、长春岭镇、五家站镇、陶赖昭镇。镇内企事业单位以第二冠名,如:扶余县第二中学、扶余县第二医院、扶余县第二酒厂、扶余县第二机械厂、扶余县第二植物油厂、扶余县第二粮库等单位。公安局、税务局等行政机关不以第二冠名,称三岔河分局,是全县绝无仅有的老分局,其他镇设置的则称所。

扶余县第二医院 建国之初,三岔河镇是全省经济活跃的集镇之一。干部由供给制向工资制过渡时,按级别挣工薪分。而工薪分的分值,是由分散在全省各地的范家屯、梅河口、公主岭、三岔河、郑家屯等六个集镇的上月物价水平测算出来的,分数乘以分值,就是该级别干部当月应发的工资,可见三岔河当时在全省的影响之大。

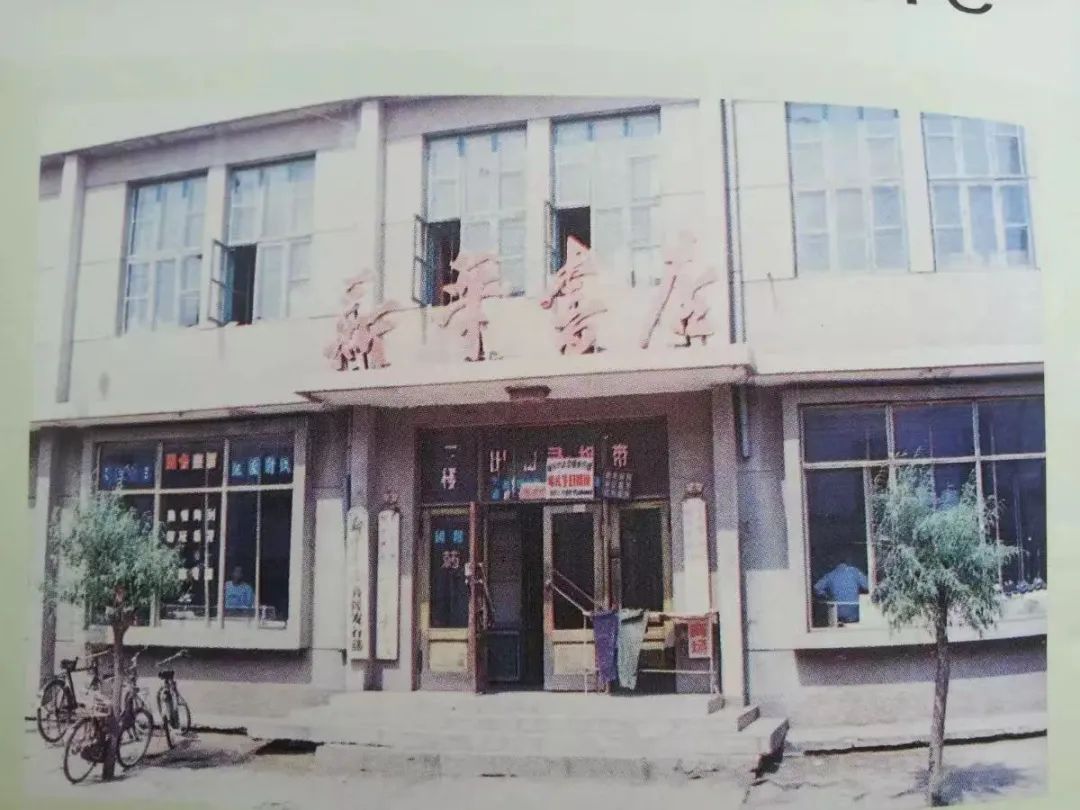

三岔河新华书店 1987年,扶余县撤县称市。1992年,松原市成立,扶余市改称松原市扶余区,三岔河镇改称三岔河经济特区,省市赋予三岔河经济特区副县级职能。三岔河经济特区在市场经济大潮中,勇立潮头,成为全省先行先试的排头兵。镇内主要街路演变为集市,沿街的房屋窗户改门,本地人因地利便、稳扎稳打,外地来的商户租房赁屋、借地生财,小商小贩纷至沓来,顺势淘金,真是人流熙熙、车水马龙……

三岔河镇政府前楼照片,1995年恢复扶余县时,县委、县政府在此办公 1995年7月,国务院决定恢复扶余县,原扶余县的县城和七个乡,成为松原市宁江区的主体。1995年7月,国务院决定恢复扶余县,原扶余县的县城和七个乡,成为松原市宁江区的主体。三岔河这个商贸、通衢小镇,从12月26日开始成为扶余县城(承接了古扶余国的“扶余”二字衣钵),原来以第二冠名的单位,全部脱去序号,成为扶余县的骨干企业。这以后,市场经济的大潮席卷全国,以第一产业为主体的扶余县在所难免,以粮食加工业、粮食加工机械为主的第二产业迅速土崩瓦解,企业破产、职工下岗。面对现状,历届县委和县政府领导不忘初心,牢记使命,坚定信念,决心带领全县人民,在市场经济环境中,走出一条富民强县的路径。全县大力招商引资,发挥农业资源优势,交通区位优势,多措并举,经过二十年的奋斗,终于建立了具有鲜明时代特色的新扶余。2013年1月24日,国务院批准撤销扶余县,设立扶余市(县级),扶余由此开启了发展史上的新纪元。笔者是在三岔河参加税务工作的五〇后,回首往昔,见证了上个世纪60-80年代,三岔河经济繁荣的景象,90年代企业倒闭,工人下岗再就业的困惑,再到今天繁荣昌盛的局面。人们的吃食早在上世纪60-80年代,那时的三岔河镇是以火车站为中心,面积只有四平方公里的集镇,计划经济体制下三岔河镇内的国营、集体企业,镇办的食品厂、冰棍厂、饮料厂、糕点厂、酱菜厂、酒厂、机砖厂等企业很红火,县里设在镇内的粮食仓库、种子公司、五交化公司、木材公司、石油公司、煤建公司、农业生产资料公司、烟草糖酒果品公司、百货公司、针纺公司、日杂公司、生猪蛋禽收购站、甜菜收购站、饲草收购站真是门庭若市、人来车往,它们是批发、零售兼营的企业。国营一饭店,在城乡赫赫有名,坐落在今乐淘百货超市的位置,是当年三岔河的地标建筑,老百姓叫它大楼饭店。虽然此楼只有两层,而饭店只在一楼营业,那可是扶余县东部最上数的饮食殿堂,到这里吃饭的人至少是农村生产队的会计,和他带来几挂大车的车老板子、掌包的,他们出差一天有三角钱的差旅费,凑几天就可以吃顿饭店。谁到三岔河出差办事,会有人问,你在哪吃的饭?你回答他:“在大楼饭店下的馆子”。那绝对会引来羡慕的目光和新问题:吃的是套菜吗?套菜是三岔河各饭店的招牌菜,有扒肘子、扣肉、浇汁鱼、四喜丸子、干炸里脊、烧猪蹄、溜肉段、樱桃肉、酥白肉、汆白肉、渍菜粉、烧茄子、大拌凉菜、尖椒炒干豆腐等菜品,供食客选出八个菜,奉送一盆甩秀汤,称为套菜,收费是六元,菜码大,经济实惠。开会的干部、集中教研的教师、赶集上店、跑大车的、扛脚行的,六至八人凑到一起,再来上四壶酒,保证吃得心满意足。那时各饭店都在门前挂幌儿,大饭店挂四个幌儿,规模小的饭馆挂两个幌儿,小吃部只挂一个幌儿。幌的上下各有个箩圈儿,有的是竹子扎的,有的是铁皮砸的,表示蒸屉,说明饭店主食有馒头、包子和蒸饺,幌儿下面的穗子表示火苗,说明正在营业。红色的穗子是汉族饭店,蓝色的穗子是回族清真饭店,有烧麦出售。国营二饭店在站前南侧,现在中海小区的东北角。此外还有红星饭店、一品香回族饭店,分别在今四副食和市场里头。1973年,税务局在市场中盖个二楼,名叫税务饭店,安置税务局的待业青年。各饭店都卖二酒厂的散装白酒,顺口溜说:正阳河的酱油,县城的老醋,三岔河的散装够度数。在镇内居住的工人、农民、干部、教师和营业员的家庭,他们的一日三餐区别不大,早饭是锅贴大饼子,随锅熬个土豆白菜汤,条件好的加一缕粉条。大米、白面、小米是按人口限量供应的,粗粮以苞米面、高粱米、苞米碴子居多,到改革前,粗粮只有苞米面了。农村人开城里亲戚的玩笑说:“苞米面的肚子,的确良的裤子,上班骑车像个毛兔子,在家摇风轮像个傻柱子。”中午捞个二米饭,炒盘青椒土豆丝(片),打个鸡蛋糕,就是好伙食啦。晚饭馇大碴子粥或高粱米粥,吃碎咸菜、腐乳下饭。平常只有来客时,才做四个菜或包饺子,买点熟食下酒,以示对来客的尊重。

锅贴玉米饼子豆腐白菜汤 有些干部的工作是下乡、下企业。下乡工作要到贫下中农家去吃派饭,每顿饭要交一角钱,四两粮票。凭心而论,这是干部最好的福利。因为农村人好脸,每餐不是能吃到豆腐,就是有鸡蛋,其价值要远远超过一角钱,四两粮票,而钱和粮票是单位发的下乡补助费。住房和住宿当时的三岔河民居主要有三类:一类是青砖小青瓦的老房子,这类房子是土改时没收伪满官吏和地主的,属于国有资产,由房产所管理,出租给干部和教师,群众称其干部大院。另一类是单位建的公房,红砖墙红瓦顶,租给单位的干部职工,多是一间七五的格局。房内布局为进门是厨房,俗称外屋地下。挨着厨房的北侧是个暖阁,搭铺小炕烧炕炉子。厨房有过堂门进入居室,居室有铺大炕。最多一类是个人建的土坯草顶房,它和农村的起脊草房相同,都是三间房中间开门的格局,东头一间半自住,另一头招户出租。当年最有特点的是国营砖厂的公房,窗户是起拱发奍的圆弧型,外观很象陕西的窑洞。三岔河镇政府是二层楼,地点在十字街口东南角,现在农业银行那个位置。新安镇人民公社办公地点在实验小学路北,是一栋地上四层,有地下室的青砖大楼,是没收伪满三岔河街伪街长的私人住宅和大院。百货大楼、公安分局是二层楼,车站和铁路派出所是二楼,这些都是解放前的老建筑,税务分局的四层楼是1978年建的砖混楼。学校都是砖瓦结构的起脊房。最高建筑是铁路的水塔,过去在街外十里远就能看到。

三岔河站内的照片,最左侧的圆型建筑是铁路水塔 三岔河国营一饭店的楼上是红旗旅社,木制的楼梯走上去叮当作响。迎面是一排壁画格,里面贴着样板戏的剧照。两个画框之间是进入客房的门,其中有间是登记室,须持有单位或大队的介绍信方可住宿。房间有标准间和普通间,室内有张桌子,上面放个茶盘,茶盘上放个竹篾编的外壳暖水瓶,和床数数量相同的玻璃水杯。旅店业属于特种行业,当时只有国营饮食服务公司可以开设,三岔河火车站、客运站都是中转站,客流量大,在火车站前的国营一旅社、二旅社和三旅社能住宿。各旅社都是的白色被罩,素花的床单,提花的枕巾。被罩、床单、枕巾上印着旅社的名称。在铁路南道口的路南,今立交桥南,有个专门接待马车和随车人员的大院,人称大车店。大车店院内有水井、水槽和喂得罗供饮马用,马车前面的三匹梢子马在饮马的水槽前停下来,掌包的摇辘轳提上一柳罐水,倒入喂得罗里,提给车老板,车老板提着喂得罗给辕马饮水。掌包的继续提水,倒入水槽,四匹马喝饱为止。饮马的大车即进即出,每次收费一元,进院自带草料喂马收费两元,住宿喂马每车收费四元。大车店靠道边是修理部,院内最南侧是两排起脊砖房,里面是两间房一铺大炕,一铺大坑能睡十多个人,被褥是油渍麻花的行李卷,有工作人员管理收费,那时短途运输全靠马车,五家站、长春岭、三井子等粮库的粮食,要用马车拉到三岔河、陶赖昭装火车外运。大车店为人马提供服务,能给马车的胶轮补胎充气。大车店有伙房,卖饭菜给车老板子和掌包的。住宿时,马从车上卸下来,拴在马厩里的马槽上喂草料,第二天凌晨就套车赶路。人们的出行改革开放前人们外出主要靠步行,三岔河镇政府在1978年才有辆130汽车,俗称大屁股,就是最高档次的车啦。因为其他镇、公社和县局以下的单位,是不允许购买乘人汽车的。干部、职工的代步工具是自行车,需要自费购买。永久、凤凰、飞鸽、红旗牌的凭票供应,而前三种没当硬的人是根本买不到的。1984年第一个教师节时,学校分得两张自行车票,笔者是新提拔的教导主任,优先分得一辆车票,托人把购车票交到五交化公司去排号,国庆节后接到领车的通知,是红旗牌的,除了车款外,还要另交五元组装费。骑了十年的白山牌自行车,被邻居二十元买去,他骑自行车去粮库扛麻袋,减少了劳累,节省了走路时间。人们去外地,要坐客运站的班车,客运站在今中海小区东门北侧,与通达街相对。三岔河通往扶余县城,今称宁江区的班车,分中线、北线,陶赖昭至扶余县城叫南线,各公社都在公路沿线上。

三岔河公路运输客运站(与今通达街相对) 在三岔河站停靠的火车,有直快、普客和小票车,笔者在陶赖昭税务所工作时,早晨坐龙镇至沈阳的普客到陶赖昭,正好是早晨八点多钟,随即开始工作。哈尔滨至陶赖昭的小票车是11点到陶赖昭站,在二站台三道备发线上停泊,下午三点四十分准时开车,返回哈尔滨。路外人员坐火车可以购买月票,三点半从单位去车站,无需走天桥,从货物处南侧进站上车。小票车是供铁路职工上下班的通勤车,也是普通客车。它给沿线民众的出行带来方便的同时,也为地方经济发展做了贡献,当年的“倒蛋部队”,提着装满鸡蛋的篮子,把蛋禽卖到哈尔滨,开始是换粮票、工作服和粮食,后来现金结算。“背肉大军”把猪肉柈子运往哈尔滨,两支队伍穿行于吉黑两省,活跃了城乡市场。人们的衣着那时候人们穿着主要以黑、白、灰、黄为主。60年代以棉布为主,70年代才有化纤布,的确良、的卡是好布料。男士穿人民服,衣服上有四个兜,兜上有盖。女士穿小翻领,两个下兜,带盖。工人、农民和营业员穿黄胶鞋,干部、教师多穿皮鞋,警察穿特制的三接头皮鞋。最受人们喜爱的是军便服和警便服,就是不带领章的那种,既时髦又不用花钱买,是朝亲戚要的旧衣服。家叔在市公安局工作,回乡给老奶奶迁户口,那时公社不设派出所,户籍由秘书管理。我陪家叔到公社找秘书办理户口迁移,聊天时秘书得知家叔和他是同一所学校的毕业生,遂以同学相称。秘书喜爱军装、警服,第二年春天我去公社开会,秘书说,你去你老叔那,给我要件警服。我去叔叔家说了这件事,叔叔把新发的白色警服拿出来,要我带给秘书……那时候,人们生活普遍艰苦。最困苦的要数农民,他们冬天穿着空芯子棉袄,就是棉袄内没有贴身的衬衣。干活累得出汗,汗水被衣服里子吸收,时间长了会板结,寒风灌入透心的凉,人都打冷颤。

购物中心(今衣品汇)内的扶梯 历经四十多年的改革和建设,扶余已成为哈长两座城市1小时经济圈叠加节点上的卫星城,是投资兴业的首选地,被誉为项链上的钻石——熊猫黑土地。扶余市的一二三产业协调发展,工业门类齐全,是现代农业之都、化肥之都。松原-陶赖昭-榆树-舒兰间的能源铁路,横贯吉林省北部,五常-榆树-扶余-松原高速公路与京哈高速公路、大广高速公路无缝对接。京哈电气化铁路、京哈高铁分别设有扶余站和扶余北站,从扶余北站去哈尔滨只需25分钟,去长春用时35分钟,真是非常便捷。

扶余火车站(1998年由三岔河站更名) 扶余市的主城区由和兴、士英、联盟、育才、铁西五个街道组成。现在的三岔河镇管辖扶余市主城区以外的行政村,是较大的镇。古老的三岔河以地名留在人们的记忆中,一个崭新、和谐、宜居、宜业的新扶余,如一幅美丽的画卷正在徐徐展开……

作者简介 李政安 男,吉林省扶余市人,中共党员,扶余市税务局退休公务员。松原市、扶余市作协会员,文学作品有《文化吉林·扶余卷》、长篇小说《阿骨打和大金碑》、长篇叙事散文《生产队时那些事》出版发行。另有长篇小说《车道李家闯关东》、民俗集《扶余民俗风情集萃》、散文集《放歌家乡黑土地》、《农耕年代老物件》和百余篇小说、故事、散文见于报刊、网刊。

【说明:该文经作者本人同意而转发,本栏目为了宣传扶余而设立,版权归原创者所有,部分图片来自网络,如有侵权请及时联系平台。】 编辑:张祥缘 终审:宋世昉

来源:扶余文旅

|